編輯按:今年是著名陶瓷文化學(xué)者,、景德鎮(zhèn)陶瓷考古研究所原所長(zhǎng)劉新園先生逝世十周年,。廣東省人民政府文史研究館館員萬(wàn)仁輝先生在學(xué)者網(wǎng)發(fā)布一萬(wàn)六千字紀(jì)念長(zhǎng)文《歷史的烙痕:抑仙抑佛堪國(guó)器、亦圣亦人迺吾師——懷念劉新園先生》以頌祀師魂,,讀來(lái)甚覺(jué)真情貼切,,感人至深。

原文地址:http://htcdzsw999.com/vpost.html?pid=216821

《歷 史 的 烙 痕》

抑仙抑佛堪國(guó)器 亦圣亦人迺吾師

——懷念劉新園先生

萬(wàn)仁輝

(廣東省人民政府文史研究館館員 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)中國(guó)陶瓷文化研究所研究員)

“采訪者:在您的收藏人生中有沒(méi)有對(duì)您影響比較大的導(dǎo)師,?

萬(wàn):在陶瓷工藝及收藏鑒定方面,,對(duì)我影響最大的莫過(guò)于凃菊清老師和劉新園先生。涂菊清老師前面已經(jīng)說(shuō)過(guò),;劉新園先生是陶瓷考古領(lǐng)域中田野挖掘和古窯址考查研究的領(lǐng)袖人物,,學(xué)問(wèn)做得很深。他是官方以學(xué)術(shù)行為挖掘湖田南宋窯址笫一人,。七十年代初就在中外很有名氣,,成果卓著。他對(duì)蔣祈《陶記》著作年代的考辯給我極其深刻的印象,。在此之前,,蔣祈《陶記》一直被認(rèn)為是元代的著作,劉新園從論證其成書年代的角度,,查閱和研究了大量的歷史文獻(xiàn),,分析該著作所涉內(nèi)容及其相關(guān)歷史環(huán)境,對(duì)比南宋時(shí)期的社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、政治、文化觀念和相應(yīng)歷史時(shí)代的法律,、課稅,、物名制度特別是窯業(yè)形式、規(guī)模等等,作多科目的考證,,條分縷析,、抽絲剝繭,以清晰的思路,極具說(shuō)服力的節(jié)點(diǎn),、論據(jù),引導(dǎo)我們心誠(chéng)悅服且深信不疑地和他一道來(lái)指認(rèn)《陶記》乃南宋晚期之作。拜讀劉新園先生這篇論文是二十多年前的事了,,至今不能忘懷,。另外他的著作《瓷藝與畫藝》、《皇帝的瓷器》,、《成窯遺珍》等等,,都非常經(jīng)典。新園先生在中國(guó)陶瓷考古方面有卓越建樹,應(yīng)該是個(gè)歷史性人物。他為我題寫的“治藏瀛寰”金漆匾額十九年來(lái)懸于我的門庭,。“治藏”的理念指的就是治學(xué)和鑒藏,,這種文人情懷,對(duì)我做學(xué)問(wèn)、搞收藏有著決定性的影響,。但他畢競(jìng)還食人間煙火,有非常特異的個(gè)性,他與我?guī)熒檎x,卻若即若離而心靈遠(yuǎn)照,。”

以上這段文字摘自第三屆世界華人收藏家大會(huì)文獻(xiàn)《大會(huì)采訪錄》長(zhǎng)篇采訪《收藏更重治藏——萬(wàn)仁輝先生訪談》(上海.臺(tái)北2012年10月)

2013年11月初,應(yīng)友人之邀,,我與太太在粵西新興休養(yǎng),,8日參拜了國(guó)恩寺,10日,,又冒雨瞻仰竹院庵,。正禮佛間,接到沈晨光電話,,訃告劉新園先生于六天前(4日)在上海仙逝......我與太太震驚悲痛之余,,立即本能地為新園先生反復(fù)念誦《往生咒》和《大悲咒》,虔誠(chéng)助度先生往生西方,。先生仙容圣貌,,縈繞腦海,升騰蒼穹,,與佛同境……

殊勝因緣 恆現(xiàn)真如

半個(gè)多世紀(jì)前的一九六六年,,景德鎮(zhèn),同學(xué)姚國(guó)安在市圖書館謀得一個(gè)臨時(shí)職位,,而我亦得此過(guò)從之緣與埋頭故書堆的劉新園先生交識(shí),。時(shí)值文革之火熾燃至盛,我自以為好學(xué)青年,,惴惴然而焦躁不安,,忿忿然而盲目游走;新園先生鎮(zhèn)定的學(xué)態(tài)和處世的蔑笑,,令我一新耳目,,肅然起敬。很快,,他成為了我的偶像,,有時(shí)竟不期然壯著膽子邀伴去陶瓷館他住的平樓造訪。幸得剛及而立之年的新園先生才調(diào)職陶瓷館從事專業(yè)研究不久,,學(xué)術(shù)權(quán)威的架勢(shì)尚未形成,,僥幸暫未受直接沖擊而得以賦閑書齋又“含飴弄瓦”——記得小師妹才咿呀學(xué)語(yǔ),先生為其取名“影青”,,足俱雅情妙趣,,讓我們甚覺(jué)新鮮,,亦足見其時(shí)先生對(duì)南宋影青瓷研究的鐘情和癡愛已日久彌深。

不兩年,,先生下放浮梁興田錦里,,我也揷隊(duì)去浮梁西湖,竟然一晃兩年沒(méi)見,;偶爾聽說(shuō)他在山村除了默默地做學(xué)問(wèn),,還研究太極拳,并傳授他人,,除此之外,,似乎疏問(wèn)一切。契合所聞這種生命狀態(tài),,一個(gè)隱者大逸,、仙道神圣的形象在我主觀意識(shí)中廓然建模又加以意念塑造,遂臻豐滿,。偶爾回城,,一次夢(mèng)幻般的匆匆路遇,讓我深深記下了他輕聲丟下的一句冷峻的偈語(yǔ):“好生活命,,準(zhǔn)備自己,!”……就像荒野一個(gè)迷途浪人突然遇上一位大德高僧給了一聲“臨濟(jì)喝”,又若見梵天旗蓋,,乍隱乍現(xiàn)……久久,,猛然重拾意識(shí),欲追究竟,,卻未得深示,。只見身穿陳舊汗衫的新園先生飄然而去。其時(shí),,我似乎頓有所悟并漸得正解,,乃至十年浩劫結(jié)束,仍長(zhǎng)以是偈自警自省,,自磨自礪,。

一九七零年,我已我僥幸回城,,七二年,,又隨所在元件二廠撤併并至紙箱廠。紙箱,,因出口陶瓷包裝的大量需求,,大有緊急動(dòng)員態(tài)勢(shì)。為盡快擴(kuò)充生產(chǎn)規(guī)模,,市里劃撥了不少中心城區(qū)里弄大屋作為廠房,,其中,上起求知弄,,下至當(dāng)鋪弄,,特別是祥集上弄幾棟連體古典大宅被占用作紙箱車間。偶爾一次在祥集上弄口,,巧遇新園先生,,寒喧詢問(wèn)以后,得知他已被特別征召回城,。我亦倉(cāng)促奉稟曰,,我就在里面紙箱廠工作。先生似突然有所警覺(jué),,問(wèn)道:是不是那幾家老宅子變紙箱廠了,?我說(shuō):正是。他隨即表示要跟我進(jìn)去看看,。進(jìn)了大宅,,他一臉嚴(yán)肅地審視每個(gè)角落,從天井瓦檐至雕梁,、花窗,,從大柱、掛落到雀替,、戧翼,,從巨大的青石柱礎(chǔ)、地護(hù)石到地面殘破的大塊精磚,,無(wú)不令他沉醉深思,,更或是由此而致的陣陣痛苦,不時(shí)溢于他們眉宇唇角,。他輕聲對(duì)我耳語(yǔ):“明代建筑,!”……于是微微搖頭,怏怏而去,。當(dāng)時(shí)我對(duì)古建一無(wú)所知,,對(duì)一個(gè)知名學(xué)者的所思所想鈍然木訥,至于他那后續(xù)的與此有關(guān)的神操作和超人的能量轉(zhuǎn)換,,更未曾思亦未嘗想……

此后較長(zhǎng)一段時(shí)間,,我痛苦未能有勇氣拜訪他。

七四年夏,,偶爾一天,,方加星老先生帶我去王景圣教授家謁訪,恰遇新園先生也在,;他正和王教授就湖田古窯址考古發(fā)掘成果和日本報(bào)紙的相關(guān)專題報(bào)道交流,。王教授家住工人新村老“社公廟”舊址上新建的一棟高知小樓,,是景德鎮(zhèn)名演員和文化人等高知較集中的地方。王教授雖也曾受批斗,,但卻是文革期間唯一能安受人們尊稱“教授”的學(xué)者,。由于外語(yǔ)人才希缺,當(dāng)時(shí)王教授在景德鎮(zhèn)重要的外事活動(dòng)中仍舊“戴罪”擔(dān)任英文和日文翻譯,。由于我們的突然打攪,,使他們的學(xué)術(shù)研談變成了漫無(wú)邊際的閑聊。令人難忘的是,,或許是由于有旁人進(jìn)入,,新園先生以謹(jǐn)慎卻并非刻意的輕松語(yǔ)態(tài),又力圖不繞主題,,道出他那經(jīng)典論說(shuō):“兩千多年來(lái),,日本民族對(duì)中華文化的學(xué)習(xí)、吸取以至于敏感,、渴求,、依賴,成為他的民族性格和文化習(xí)慣”,;“國(guó)際學(xué)術(shù)交流與合作,,是慣例和大勢(shì)所趨。我們陶瓷考古研究,,借助他們的熱情和經(jīng)驗(yàn)與他們合理,、正常、有效的合作,,是我們的考古現(xiàn)狀的需要”,。王教授直望著新園先生,或因他的變調(diào)的官樣話語(yǔ)露出詫異,,但轉(zhuǎn)即得意的微笑道:“你這發(fā)掘成果已經(jīng)是墻內(nèi)開花墻外香了,。”

……我如饑似渴地瀏覽、猜讀著夾雜大量漢字,、印有劉氏新園湖田窯址考古發(fā)掘報(bào)道及照片的日本報(bào)紙,。那是我第一次見到彩印報(bào)紙,暈暈乎恰如坐井觀天,,而那塊天泛著絢爛的七彩虹光,,讓人無(wú)限憧憬遐想。先生問(wèn)我:“工作有變動(dòng)嗎,?”我正想解釋我所在新單位,,包括我正從事出口瓷紙箱嘜頭設(shè)計(jì)工作……先生沒(méi)聽完,打斷說(shuō)“不管做什么,,但心中要有目標(biāo),,多學(xué)習(xí),、充實(shí),當(dāng)然還要盡力把事情做好……”接著指著我手里的報(bào)紙,,似乎隨意地說(shuō):“學(xué)問(wèn)沒(méi)有國(guó)界,,能否讓人家承認(rèn),其實(shí)取決于自己,。”……

御窯貢余 隔空遺贈(zèng)

一九八一年底,我僥幸進(jìn)入國(guó)營(yíng)藝術(shù)瓷廠,。我的工種是雜務(wù),,業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)稱作“寫字先生”,除參與出口粉彩瓷的書寫題署,,還兼負(fù)瓷像門市部書寫像贊和款識(shí)的工作,。而藝術(shù)瓷廠瓷像門市部就地處景德鎮(zhèn)市區(qū)中軸主干珠山路明清御窯廠和南門頭之間的黃金地段。八二年,,非常有機(jī)緣得以親自見證珠山路因工程開挖而出土大批明清御窯瓷器殘片的全過(guò)程,。

其實(shí),珠山路的部分開挖和意外獲取,,并非某些文章所說(shuō)的“馬路拓寬”,,而且珠山路自五十年**通至當(dāng)時(shí),又至現(xiàn)今,,一個(gè)多花甲以來(lái),,從未也全無(wú)必要拓寬。一九八二年冬是因電纜管線鋪設(shè)且僅僅是線形的開挖了珠山路北側(cè)的人行道,。不甚寬闊的此段街道旁并無(wú)四層以上的鋼筋水泥建筑,,包括其中市五金公司和市總工會(huì)皆為磚混和磚木結(jié)構(gòu),有的還是純木結(jié)構(gòu)的矮層店面,,并沒(méi)有也不可能使用推土機(jī)等大型設(shè)備,,更不存在某些報(bào)導(dǎo)所描繪的:“劉新園怒吼,‘要推就從我身上推過(guò)去’”之說(shuō),。當(dāng)時(shí)只是以钁鎬,、鍬鋤,純靠人手挖掘施工,。不結(jié)實(shí)的地表以建筑垃圾,、松土、窯業(yè)棄物復(fù)蓋,,掀起人行道水泥板即可輕松下挖,。在珠山御窯廠至南門頭一段,名曰“公舘嶺”,,由于當(dāng)年修通珠山路已經(jīng)降坡,,故僅掘不足一米的深度,,便偶見一窩窩的明、清時(shí)代,、有的甚至是明代前期永,、宣御窯的青花等各色瓷片,甚至有不少是大塊片或近乎完整器,,皆為御窯貢品遴選出例被棄,。這種狀況,除了鎮(zhèn)人,,外地人和外行人是難以想像的,。那時(shí),普通鎮(zhèn)民并沒(méi)有文物保護(hù)意識(shí),,他們見慣不慣,,也根本沒(méi)把這些發(fā)現(xiàn)與文物寶藏掛上鉤。但此事很快驚動(dòng)了陶瓷舘 ,,新園先生視察現(xiàn)場(chǎng)后緊急請(qǐng)命,,主動(dòng)要求強(qiáng)勢(shì)介入并作保護(hù)性挖掘。

有一天,,新園先生在我們瓷相門市部門口挖掘的深溝里擴(kuò)大發(fā)掘,,收集瓷片,穴窩差不多延伸至我們瓷相門市部地底下,,有些畫瓷像的老藝人驚呼不能再挖,。但我告訴他們,這種純木構(gòu)造的房子,,只要不挖空柱礎(chǔ),,就沒(méi)有安全問(wèn)題。市政工人在我們門口架起跳板,,挖掘進(jìn)展順利,。先生向我豎起大拇指,連跨“小萬(wàn)不錯(cuò)”,。

據(jù)說(shuō),,此正是一大窩較集中的明代貢余御器的毀棄碎件。工休間,,我請(qǐng)先生進(jìn)來(lái)喝茶,。他袖管、褲腳卷得高高的,,渾身洋溢著興奮之情,,對(duì)我笑喊:“小萬(wàn)啊,我這幾天大豐收啊,!你都看到了,!都是御窯殘器,精品啊”,!又輕聲對(duì)我說(shuō):“有的我們都沒(méi)見過(guò)……”先生手舞足蹈,,每個(gè)動(dòng)作都那樣的感染著我。僅小坐片刻,,一杯水也沒(méi)來(lái)得及喝完,,他又急匆匆跑向街邊,隨機(jī)截停一輛熟人的邊三輪摩托,。他讓我?guī)兔Π阎窨鹄锏拇蟠善е淋嚿?。民工不肯借筐給他,他居然脫下外衣,,墊在斗內(nèi);我從門市部拿出一疊廢報(bào)紙,,一起小心翼翼隔墊著,,摞了滿滿當(dāng)當(dāng)一車斗。他囑咐我?guī)退春昧韼卓鸫善?,?zhàn)戰(zhàn)兢兢地坐上摩托后座,;只見先生穿著單薄的內(nèi)衣,消失在車龍人流之中,。那畫面,,多少年來(lái)回想起,還讓人淚目,。自此,,我自己也似乎驟然感知到這些寶貝瓷片的光芒和溫度,猶如爍石流金,!……

記得那年還沒(méi)有“品陶齋”,,更無(wú)陶瓷“考古所”,看摩托車的去向,,應(yīng)該是陶瓷舘,。那些時(shí)日,我也處于高度興奮中,,沒(méi)少往陶瓷舘跑,,只見根本沒(méi)有像樣的倉(cāng)庫(kù),那時(shí),,連塑料周轉(zhuǎn)箱都沒(méi)有,,全靠到瓷廠要些破“瓷器籃”;當(dāng)然連清洗的環(huán)境也沒(méi)有,更無(wú)從著手拼接粘對(duì),、整理復(fù)原,,是所謂既無(wú)人手,更無(wú)場(chǎng)地,。先生昕笑自嘲:“光桿司令”,。但看得出他早已胸有成竹,“品陶齋”和“考古所”的藍(lán)圖早已在他心中繪就,。

我曾想向先生要幾片精彩的瓷片,,遭到他的斷然拒絕。他告訴我,,“你可以去撿啊,,我們不可能極盡收羅。”其實(shí),,路邊余土中居然極少有他們的遺漏,,即便偶有,也只是他們瞧不上眼的,。那次,,我和某些“知識(shí)鎮(zhèn)民”一樣,幸也小有收獲,。

試想,,這次若沒(méi)新園先生主動(dòng)介入配合管線工程挖掘,并得到官方的支持,,則一切,,一如鎮(zhèn)內(nèi)此前建設(shè)工程,,毫無(wú)波瀾,,何曾有人會(huì)因國(guó)寶的的殞毀、文化消失有感切膚之痛或覺(jué)堪虞堪憂,?

移垣植柱 惠及萬(wàn)方

八十年代初,,鑒于景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑和老舊窯業(yè)遺址的不斷消失,,景德鎮(zhèn)市政府決定將散落在市區(qū)的部份很具代表性的老舊窯場(chǎng),古老作坊及古典建筑在楓樹山蟠龍崗作異地集中保護(hù),、開發(fā),、利用。而這個(gè)動(dòng)議,,其實(shí)新園先生在1979年以前就提出過(guò),。其后,先生與市文聯(lián)李文彩副主席,,還有一位祖籍徽州,、住在程家上巷的胡老先生等對(duì)浮梁山區(qū)和包括婺源在內(nèi)的古徽州地域進(jìn)行過(guò)多次考察,,協(xié)調(diào)拆遷幾處徽派古建。在得到市領(lǐng)導(dǎo)支持的同時(shí),,也動(dòng)員到省陶瓷公司黨委書記,、徽州黟縣籍人胡仲愚先生的幫助;時(shí)任婺源縣博物館館長(zhǎng)詹永萱老先生是新園先生志同道合的好朋友,,他們一致認(rèn)為,,皖南徽派古建完全類同地處贛東北的浮梁古建,連語(yǔ)系都同屬吳語(yǔ)系徽州方言,,其傳統(tǒng)建筑,,若遷移至景德鎮(zhèn),與古舊窯場(chǎng),、古舊作坊整體保護(hù),,風(fēng)格完全協(xié)調(diào)一致,定會(huì)相融煥彩,,于是通力協(xié)助之?,F(xiàn)在古窯民俗博覽區(qū)大片廠院園林中,清懿園,、玉華堂,、大夫第(清進(jìn)士宅第)、祠堂,、柴行老板宅第以及滄溪民宅等,,都是他們?cè)诙潭痰膸啄陼r(shí)間完成撿選,,重作整體規(guī)劃設(shè)計(jì),,保護(hù)性拆遷并建成開放的;那就是當(dāng)今陶瓷歷史文化博覽區(qū)的前身,,而新園先生于此,,實(shí)可謂“功莫大焉”。惜那幾年我在廣州上學(xué),,疏于關(guān)注,,歸來(lái)恍若爛柯一夢(mèng)。

其后,,祥集上弄明代古宅,,成了新園先生主持的陶瓷館研究古瓷的專設(shè)機(jī)構(gòu)“品陶齋”,一九八九年擴(kuò)辟為獨(dú)立的景德鎮(zhèn)陶瓷考古研究所,,新園先生當(dāng)然是該所不二的主持人,。那時(shí),我才為十幾年前他探察祥集上弄紙箱廠明代老宅的奧妙之為以及此后必不可少的神妙操作而恍然大悟?,F(xiàn)今,,考古所所處的明代古宅和他們遷建異地保護(hù)的陶瓷歷史文化博覽區(qū)雙雙成為國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。——古建、古窯與陶瓷考古博覽,、文化旅游,、休閑度假,珠聯(lián)璧合,,相得益彰,。不能不承認(rèn),只有新園先生等這樣一群歷史性的文化巨擘,,才能夠具有如此犀利而高瞻遠(yuǎn)矚的目光以及深遂而運(yùn)籌自如的謀略,,以至揮灑出如此華彩篇章。

饒克勤先生曾告訴筆者,,“我七十年代末期調(diào)到陶瓷舘工作,,那時(shí)除了劉新園,大家基本上沒(méi)有什么元青花瓷的概念,。日本人出的《陶瓷大系》中對(duì)元青花有專輯介紹,,我們才恍然大悟。1980年8月,,江西高安出土一批青花瓷窖藏,,我和陳孟龍、李會(huì)中,、黃云鵬等都趕去高安看出土窖藏青花瓷,,”“劉新園老師當(dāng)時(shí)雖已調(diào)去(古窯)籌建陶瓷歷史博物舘,但實(shí)際上未脫離陶瓷舘,,那時(shí)他在陶瓷考古方面已很有名氣了,,故也派他去了,而且還是主要成員,。”鐃克勤說(shuō),,“劉新園是我陶瓷學(xué)院時(shí)的文學(xué)、歷史老師,,講些之乎者也,,我們都聽不進(jìn)。但我們走上社會(huì),,在專業(yè)知識(shí)上特別是陶瓷考古方面,,我們都很買他的賬,不服又行,。”高安這批窖藏青花瓷,,被一致認(rèn)定為元代青花瓷,轟動(dòng)全省乃至全國(guó),;由此,,更證實(shí)了經(jīng)劉新園主要認(rèn)定并強(qiáng)烈主張從豐城縣博物舘收購(gòu)的景德鎮(zhèn)陶瓷舘所藏那件元青花大梅瓶乃確鑿無(wú)疑并且為經(jīng)典重器,。于是,陶瓷舘干群上下彈冠相慶,。不無(wú)遺憾的是,,人們并沒(méi)有著重看到劉新園在此事件上的功勞。

箴言璣珠 乃真性情

印象中,,“陶瓷文化的出現(xiàn),,幾同時(shí)于人類對(duì)火的使用”之說(shuō),是新園先生最先提示予我的,,如今成為大眾斷言,。有許多頌及新園先生的文章互為轉(zhuǎn)引新園先生的金句——“木會(huì)朽,石會(huì)崩,,人會(huì)亡,,政會(huì)息;而瓷,,無(wú)論經(jīng)過(guò)多少歲月的淘洗,,卻依然故我地折射出分娩她時(shí)代的光輝……”此乃先生八十年代中曾多次對(duì)我的口傳心授,并多次強(qiáng)調(diào)“陶瓷可以與地球同在,,永遠(yuǎn)傳遞她的文化記憶”,。或許由于“政會(huì)息”的敏感性,,其后,,不知是先生自己或是引用者略去了“政會(huì)息”三字,至今所見皆然,。當(dāng)然這也無(wú)可厚非,,幾十年來(lái),先生多次領(lǐng)教人性的黑暗,,亦未少受政治奸人的中傷,。但,,即便少了那三個(gè)字,,也終歸是先生的玉振金聲,鏗語(yǔ)鏘言,,也依然故我地折射出劉新園的思想光輝……

記得八十年代中后期,,舒圣佑以景德鎮(zhèn)市長(zhǎng)身份在時(shí)興的統(tǒng)戰(zhàn)分工中主動(dòng)與我們民革“結(jié)對(duì)交友”,我那時(shí)任民革市委委員,、市政協(xié)委員,,舒市長(zhǎng)曾偶爾參加我們民革市委會(huì)議。他極擅長(zhǎng)以平民朋友的身份與我們攀談:“民革知識(shí)分子多,,專家學(xué)者多,,我常告誡我的副手,,千萬(wàn)要尊重專家學(xué)者。我們長(zhǎng)林副市長(zhǎng)喜歡批駁劉新園的觀點(diǎn),,我就警告他,,千萬(wàn)不要跟學(xué)者拗,他一段文字,,一篇文章,,參死你,甚至讓你在負(fù)面史頁(yè)上掛個(gè)號(hào)……”,;“小萬(wàn),,你好像跟劉新園關(guān)系不錯(cuò)啊,!”,。我問(wèn)舒市長(zhǎng):“你怎知道?”他說(shuō)“有次開政協(xié)會(huì),,中間休會(huì),,我看見他從主席臺(tái)下來(lái)首先奔你說(shuō)悄悄話。”……

其時(shí),,新園先生任市政協(xié)副主席,。我曾見他在主席臺(tái)上一本正經(jīng)地對(duì)我“怪笑以目”。我深知他對(duì)這個(gè)職務(wù)既看重又嘖有煩言,。到后期他曾多次跟我說(shuō),,“我早就不想當(dāng)這個(gè)政協(xié)主席了”。我注意到,,其中那個(gè)“副”字,,絕對(duì)不是他多次無(wú)意漏掉的,而恰恰可見他對(duì)世間的榮譽(yù)是有選擇地珍惜或蔑視的……正如本文標(biāo)題和開篇時(shí)提及,,他雖為“國(guó)器”,,但畢竟還是“食人間煙火”的凡人,令我心生憐愛又倍增親敬,。

在多年的交往中,,或許並非刻意,他總是向我宣示他作為一個(gè)基本的,、普通的人的存在,,不許我恭順唯諾。我常向人深鞠躬的習(xí)慣被他視作“偽習(xí)”而改掉了,。在現(xiàn)實(shí)生活中,,我也真實(shí)感覺(jué)到,與先生這樣的“大人物”交往,,同樣是波瀾不驚,,不必期待所謂的澎湃壯闊,,宏大敘事。先生真正走下神壇,,從云里圣者到凡間師長(zhǎng),,成為一個(gè)有“真性情”的現(xiàn)實(shí)生活中的“人”和“友”,當(dāng)是在八十年代末我定居廣州以后的密切交集中,。他賜我一句讓我終生受用的的不二箴言:“廣州是近代中國(guó)文化的高地,,你選擇廣州很好,但到一個(gè)地方,,就要堅(jiān)定地學(xué)習(xí)研究,、依靠利用當(dāng)?shù)刈钔怀龅奈幕@是成功的最重要法門”,;“我是江西師大學(xué)中文的,,到景德鎮(zhèn),我看準(zhǔn)景德鎮(zhèn)的陶瓷文化并不懈朝大目標(biāo)努力,。——還算是成功吧,?” 言語(yǔ)中不乏驕傲和自信。如是近乎私傳密授的諄諄教誨,,雖隨意而輕松,,但于我而言,實(shí)乃刻骨銘心而又透徹我每根神經(jīng)的警句,,令我數(shù)十年地忠實(shí)刻苦踐行……

他多次親赴廣州,,從不要我接機(jī)、接站,,而往往是無(wú)預(yù)約,、無(wú)征兆地突然出現(xiàn)在我家小院門前,而且不承認(rèn)是公差順道,。我們多次去肇慶看端硯,、買端石;我們租乘小船,,遊羚羊峽,、探大西洞、尋冷水巖,;我們一起深入硯雕作坊,,拜訪硯雕名家,;一起鑒識(shí)紫宋,、綠端、老坑,、火爉,,辨認(rèn)蕉葉白,、魚腦凍,鴝鵒眼,,常常爭(zhēng)得面紅耳赤,。他很挑剔,眼界極高,,每購(gòu)不多,;而我那時(shí)經(jīng)濟(jì)條件漸好,欲購(gòu)以贈(zèng)之,,然其受納亦極少且往往限于小件,,笑曰,帶國(guó)外送人,。他還給我引薦了他的好友婺源縣硯雕廠廠長(zhǎng)張松長(zhǎng),,并說(shuō)服他長(zhǎng)時(shí)間為我琢硯,還不時(shí)地介入指導(dǎo),。

先生常與我一起游覽嶺南古建,,逛古玩市場(chǎng),廢寢忘食地逛帶河路源勝街和荔灣西關(guān),,走弄竄巷,,早出晚歸;他只憑感覺(jué),,幾乎逢店必進(jìn)且鷹眼敏疾,,目不暇旁。

只要來(lái)廣州,,先生堅(jiān)決不住酒店,、不去飯館,而強(qiáng)行與我擠一起,,在廳內(nèi)打地鋪,,吃“居家飯”。

他身體總是發(fā)熱,,即便是天氣并不很熱,,他也堅(jiān)持睡涼席,我譏之像吃丹汞的魏晉文人,,至渾身發(fā)熱而使然,。他竟欣然自得,對(duì)號(hào)入座,,譎問(wèn)曰,,“像阮籍還是嵇康?……”

每每睡前,,先生盡顯故事大王身手,,歷朝歷代,,文人軼事,演義典故,,前幾千年,,后數(shù)百年,隨口翻說(shuō),,無(wú)不精彩,。

他味口很重,沒(méi)有辣椒不吃飯,。有一次他與我一起自廣州回黃山屯溪,;那年,我的登瀛樓建好不久,,正巧午后,,他嚷著餓了。我岳母為他煮了一大碗面條,,沒(méi)來(lái)得及做菜,。他發(fā)現(xiàn)櫥柜上有一小罐我岳母腌制的又咸又辣的臭豆腐乳,他居然整罐地往面碗里倒,,和面搗拌著,,大口大口地往嘴里扒,邊吃邊喝彩,,直至大汗淋漓,,好不快哉,令我岳母瞠目結(jié)舌,。我笑對(duì)曰:沒(méi)見過(guò)吧,?湘西北的漢子!

先生是學(xué)中文而教中文的,,在考古專業(yè)上并無(wú)師承,,乃天心秉賦而開山立派。他曾多次炫稱自己,,同時(shí)也順為告誡我:“做學(xué)問(wèn),,絕不能落入別人的窠臼”。而這“窠臼”,,竟被他多次說(shuō)成“巢臼”,,但其氣場(chǎng)令我不敢指出。當(dāng)然這絲毫無(wú)損他在我心目中的神圣地位而恰恰更覺(jué)先生有血有肉的真實(shí)可親,;他那“做學(xué)問(wèn)不落別人窠臼”的諄諄教誨,,亦讓我受益終生且感銘在懷。我敢說(shuō),任何大學(xué)問(wèn)家,,百密也難免一疏,,有的訛誤甚至被認(rèn)定為“通假”呢,。至于我自己,,肯定謬重穢積,各類笑柄絕對(duì)更不在少,。我曾笑問(wèn)自己:“為什么不可以是“巢臼”呢,?窠、巢者,,其義一焉,!……

在研討選購(gòu)端硯石的很長(zhǎng)一段時(shí)間里,他把“鴝鵒(qu yu)眼”說(shuō)成“居谷(ju gu)眼”,,而當(dāng)時(shí)我們手頭就有一本鑒賞端硯的書,,居然不警于查字典,當(dāng)然地,,毫無(wú)懷疑地跟著他“居谷”(ju gu)了好幾年,,奇怪的是,端州那些端硯行家也口口聲聲“居谷眼”,,難道是“合理的訛讀”,?至今,我常自笑謔,,引為美談,,然又每每感覺(jué)先生親切在側(cè),與我言笑晏晏,,令我倍添懷念,!而又不免憶起,先生曾有言曰,,“我六十歲以前從不糾正人家的錯(cuò)別字”,。可見,,謹(jǐn)慎待事,,謙卑做人是他的準(zhǔn)則,有時(shí)候居然到了謹(jǐn)小慎微的地步,,一反他丈義執(zhí)言,,拔刀相向之豪壯俠勇;其實(shí),,先生的矜守內(nèi)斂,,一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于他的張揚(yáng)外洩。博大寬廣的文人胸襟卻難免有極致的盲點(diǎn)。于斯,,雖映襯出他性格的矛盾和多面,,又不能不自然地追溯其性格塑成的文化生態(tài)和生存環(huán)境。而我,,是否深受其影響,,更或已潛移默化?則不得而知,;倘真如是,,又更或“焉知非福”耶?

其實(shí)多年來(lái),,先生與我很少就陶瓷專業(yè),,包括古陶瓷、御窯器做拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)問(wèn)探討,,只是參互于圈內(nèi)外之文化環(huán)境,,耳濡目染,心性通融,,以至“若識(shí)人也——眉眼臉龐,,肩臀身段乃至舉手投足,即可側(cè)目斷知”(新園先生語(yǔ)),。在瓷器收藏研究中,,他常說(shuō),“你學(xué)過(guò)工藝,,熟悉作坊,,在瓷器堆里成長(zhǎng),有很好的條件,,文章自然比別人精準(zhǔn)貼切,。但你現(xiàn)在還在為經(jīng)濟(jì)財(cái)富奮斗,在沒(méi)有回歸到做學(xué)問(wèn)的狀態(tài)前,,不必急于寫,;而我自己,也不能只從田野考察,、純學(xué)術(shù)理論和歷史文化的層面‘蠢做’‘齋室學(xué)問(wèn)’,。你發(fā)現(xiàn)沒(méi)有?我也在學(xué)習(xí)和了解工藝,,走進(jìn)窯場(chǎng)和作坊,。其實(shí),七十年代我對(duì)南宋覆燒窯具研究時(shí)就感覺(jué)到這個(gè)課必須補(bǔ),。”……這是我第一次聞聽“齋室學(xué)問(wèn)”之說(shuō),,更是第一次聞聽有關(guān)不可“蠢做”學(xué)問(wèn)的警省,,當(dāng)又常以撿討自問(wèn),而得益匪淺,!

我曾經(jīng)以為先生并沒(méi)什么“音樂(lè)細(xì)胞”,,偶聽新園先生高興時(shí)哼幾句流行歌,似乎覺(jué)得他有點(diǎn)五音不全,。但當(dāng)聽到他哼起湖南花鼓戲,,則判若兩人,是所謂“字正腔圓”,。九十年代初,,他學(xué)起了京劇,,沒(méi)想到,,他不但能把握腔調(diào)板眼,甚至連流派風(fēng)格,,都能把握得惟妙惟肖,。他最為傾情投入的是《野豬林》林沖雪夜奔梁山李少春的唱段,對(duì)其唱詞,,倒背如流,。可能感切周遭際遇,,他對(duì)其中《滿懷激憤,、數(shù)問(wèn)蒼天》里,“天啊,,天,!莫非你也怕權(quán)奸,有口難言,?”特別贊許,,嘖嘖稱道其精彩;有時(shí)坐在我家,,提起毛筆,,抓起破紙,唱段呤詞,,邊哼邊寫,,搖頭晃腦,反復(fù)玩味,。自我欣賞之余還一定要我贊他唱得如何之好,,如何之妙,否則,,他決會(huì)甩出一句:“不信你來(lái),!”……那時(shí),,光碟還未普及,他靠磁帶和錄像帶反復(fù)聽學(xué),,不厭其煩,。其積極的生命狀態(tài),多彩的情興之好,,可見一斑,;當(dāng)然,益發(fā)豐滿其師表,!

長(zhǎng)期以來(lái),,我認(rèn)為先生是隱沒(méi)或回避信仰的“獨(dú)孤不信”,對(duì)學(xué)問(wèn)和宗教的分野切割,,疊加轉(zhuǎn)換輕松自如,。未曾想,有一次在我家,,他執(zhí)起硃筆,,背誦默寫《般若波羅密多心經(jīng)》,行云流水,,一氣呵成,。那時(shí),我已是十年的在家居士,,才熟誦是經(jīng)不久,;而先生的身心印相,符契所合,,著實(shí)令我驚訝又自懷慚愧,;始知,大學(xué)問(wèn)家的學(xué)問(wèn)空間是無(wú)域境,、無(wú)邊界的,。

端執(zhí)馭如 見證傳奇

一九九四年盛夏對(duì)市政府宿舍工地——(珠山御窯原址)的強(qiáng)勢(shì)介入挖掘,新園先生得罪了不少人,。但他自知這些矛盾無(wú)法規(guī)避,,也全無(wú)所謂;很長(zhǎng)一段時(shí)間他都處于興奮激動(dòng)中,,曾幾次以勝利者和成功者的姿態(tài)對(duì)我講述跟此中與該基建工程相關(guān)的景德鎮(zhèn)某些權(quán)貴較量的細(xì)節(jié),。我全然沒(méi)有聽進(jìn)去,更沒(méi)記住,,但清楚記得那次整理發(fā)掘經(jīng)歷和成果,,是改革開放以來(lái)實(shí)際上也是近代御窯陶瓷考古領(lǐng)域收獲最大、最關(guān)鍵,、最有說(shuō)服力的一役,;填?歷史空缺的宣德御用青花蟋蟀罐的集中出土以及同時(shí)出土的前后朝代典型大器,,是為與洪武、永樂(lè)和宣德御窯遺址學(xué)術(shù)對(duì)應(yīng)的具有時(shí)代性和國(guó)際性的實(shí)證范例,,又為多學(xué)科不可替代的實(shí)物史料,,有的堪為“絕世孤品”??梢哉J(rèn)為,,包括此前珠山御窯前期出土的器物標(biāo)本,對(duì)世界各大舘院及收藏機(jī)構(gòu),,鑒藏專家而言,,實(shí)乃絕無(wú)旁藉的斷代識(shí)器之標(biāo)準(zhǔn)。

然先生“不寧止于器,,而必審于理,;物不停于真,而要趨于解,。”(新園先生語(yǔ)) 在匯閱集覽龐雜的實(shí)錄,、政書和古畫等海量文獻(xiàn)的做功之后,,很快,,關(guān)于宣德蟋蟀罐的專論《明宣德官窯蟋蟀罐考》聲像文字在海外爆響。

先生真誠(chéng)地邀我回景德鎮(zhèn)看看他掘獲的我們?cè)啻斡懻撘嘣鴳岩蛇^(guò)的蟋蟀罐,,如今終于可以以贏家的身份對(duì)我“驅(qū)邀”并約法三章:“只準(zhǔn)看,,不準(zhǔn)要。” 只可惜那時(shí)段,,正是我為生計(jì)奔忙的最緊張關(guān)鍵當(dāng)口,,一拖再拖而未能如願(yuàn)。

……翌年,,我在屯溪購(gòu)買了一座舊廠園,,他執(zhí)意要去看看,且陡然觸發(fā)性情,,在廠區(qū)拔土撬石,,要捉蟋蟀;果然抓獲不少,,旋即又要與我一起斗蟋蟀,。而我確實(shí)外行,真正地索然無(wú)興,,與我常拒絕與他對(duì)太極推手一樣,,令他失望不快。當(dāng)然這不影響他常常在我耳邊炫談我國(guó)明清時(shí)代的蟋蟀文化包括歷代名人對(duì)蟋蟀的追捧乃至宣德皇帝相關(guān)趣聞?shì)W事,。那幾年,,他常如數(shù)家珍地樂(lè)道細(xì)數(shù)這雅號(hào)美稱為“將軍蟲”“夜鳴蟲”“促織”“秋蟲”“地喇叭”的金燦鐵黑的蟋蟀名種,,什么“青頭”、“紅額”,、“綠背”,、“紫身”……以至讓我驚訝他“百科全書”之奇特豐沛乃至為異端極品。為印證體驗(yàn)跨越時(shí)空的宣德御窯蟋蟀罐和明代宮廷蟋蟀文化的真實(shí)楬橥,、合理存在和鏈?zhǔn)絺鬟f,,他曾一度熱衷斗蟋蟀;我很熟悉的藝術(shù)瓷廠畫人物的知名工藝師鄒寶林老先生就是他的“斗友”,。據(jù)說(shuō),,先生已從精神深處獲得靈驗(yàn)妙應(yīng),切實(shí)感受到宣德皇帝雅趣發(fā)端之情態(tài)心境,。于是,,他有理有據(jù)地批評(píng)我不夠境界。

一九九五年春,,我的登瀛樓藝術(shù)舘開幕,,先生在外地不克分身親赴祝賀,囑咐師母,,一定要去黃山道喜幫忙,。師母與鎮(zhèn)德鎮(zhèn)市政協(xié)廉潤(rùn)生主席、程正棠副主席等數(shù)位領(lǐng)導(dǎo)專程前來(lái)祝賀,;印象最深的是,,師母捎來(lái)了先生的灼見箴言、勉勵(lì)鞭策:“很可喜??!老師說(shuō)你的生活軌跡、事業(yè)經(jīng)歷等條件,,足可以讓你把徽州文化,、嶺南文化、和景德鎮(zhèn)陶瓷文化分別或串聯(lián)起來(lái),,做更大范圍,、更有意義的研究了。”這些至精至誠(chéng)的箴言,,亦被先生長(zhǎng)時(shí)間多次強(qiáng)調(diào)叮嚀,;感恩之余,深銘牢記而至今踐行不輟,。

率性獨(dú)立 往事陶甄

九十年代初,,有一天,先生邀我去他家,,天氣挺悶熱,,他新裝了分體空調(diào),,好像是文化系統(tǒng)整棟宿舍樓的唯一??吹贸鏊媲橄Mc我分享一份清涼,。但由于電壓超低,只要一開,,自家和鄰里數(shù)戶的燈泡都成了瑩火蟲,,日光燈也不能起輝,空調(diào)主機(jī)沉悶頻振,,無(wú)法啟動(dòng),。先生情緒激動(dòng),扒在窗口,,一串“景罵”接“國(guó)罵”雜加“時(shí)政罵”,。雖然那時(shí)已有空前的政治開明,空前寬松的話語(yǔ)環(huán)境,,但那串?dāng)謺r(shí)砭世的怒罵還真不免讓我吃驚,。忐忑中,我頻作勸慰又換位自解:——這或許就是大學(xué)者之耿介性情,,真文人之率直狷狂,。楷模也,!

新園先生曾經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間不太注意打扮,,有時(shí)甚至給人不修邊幅的感覺(jué),那怕很高層次或是出國(guó)的學(xué)術(shù)活動(dòng),,他的作派也往往透出一種執(zhí)著的、不屑在乎的,、往往被時(shí)人視作土老冒的樸素,,有時(shí)讓傍人忍俊不禁;但我認(rèn)為,,這種無(wú)謂不羈,,只是先生自我型質(zhì)審美的堅(jiān)持,透露出先生自我行為溯顧檢點(diǎn)的律己習(xí)慣,,全然掩不住他的學(xué)養(yǎng),、氣質(zhì)和風(fēng)骨。于斯,,雖然亦往往讓師母棘手煩心,,不知怎么為他整飭打扮而每每難能盡如己意。然而,,我倒總是覺(jué)得,,先生衣袂飄飄,,翩然醇古而真氣動(dòng)人,令我心生敬意,,由衷贊嘆,,甚至長(zhǎng)期以來(lái),我亦或擬效其形而不覺(jué)矣,。當(dāng)然,,這或許亦如常人很難發(fā)現(xiàn)的瓷器之美而先生獨(dú)窺其唯美并闡揚(yáng)以啟智,傳播以宏文……直到新世紀(jì),,隨著先生子女移居美國(guó),,自己也退休而游走于海內(nèi)外,偶見他勒著領(lǐng)帶,,裹著令他自己深感煩燥又深受拘束的西裝革履,,沖著我秀以不自然的挺拔神氣,倒也幽默可愛,。

先生是一個(gè)家庭情愫至深至重的“陽(yáng)光暖男”,,這個(gè)真實(shí)棱面,或許很少外人知道甚至令我驚訝,。他長(zhǎng)期以來(lái)在我面前毫不避忌地昵稱他太太(呂學(xué)默)“默默”,;他經(jīng)常是“你師母默默”怎么怎么,“今天默默”又如何如何……這種狎昵浪漫,,恩愛親慈真不是一般的層級(jí),,對(duì)大多數(shù)男人而言,絕對(duì)是榜樣層級(jí),。

九十年代后期,,先生外孫出生,對(duì)他的“暖男人生”可謂又一次提振,,挺長(zhǎng)時(shí)間他都處于樂(lè)不可支的興奮中,。記得先生為其取名“愛燁”,曾告知式地征詢我的意見,,直知釋意為其諧音“愛爺”,,又潛藏陶瓷乃華夏之土與火的結(jié)合;讓我深受感染,,為之喜不自勝又覺(jué)適意愜心,,連連喝彩。先生立凡不拘,,入世破俗的情感意氣,,溶化于童趣孺頑之中,又粲然于彥說(shuō)微敘之表,能不書傳之以為美談乎,?

九五年,,我買了一部進(jìn)口車,經(jīng)正規(guī)核驗(yàn),,上了牌照,,由廣州開到黃山,而僅在江西境內(nèi)就被以“走私車”為借口,,罰款二次并扣繳《行車證》,。一路上我數(shù)次致電,試圖請(qǐng)求早已升任省長(zhǎng)的舒圣佑先生下令取締這些野蠻無(wú)理上路刼財(cái)?shù)目c(diǎn)并幫助追回罰款,,歸還證照,。可是最終無(wú)法接通,,想必是換了號(hào)碼,。后來(lái)我找到新園先生,我知道他與省長(zhǎng)很好,,師母干部編制的恢復(fù)便是他仗義秉公而至落實(shí),;這小事,想必會(huì)給面子,??墒墙Y(jié)果與我致電一樣“無(wú)法接通”,即便是致省府總機(jī)轉(zhuǎn)接,,也無(wú)果而終,。先生怏怏然,失落而又無(wú)奈,。“景罵”之余,,他嘆息道:“你以為我們做學(xué)問(wèn)的人有什么了不起?你以為有多少人知道你,、記得你,、看重你?不值得自作多情,!學(xué)者還不如一個(gè)混了個(gè)臉熟的三流演藝人。現(xiàn)實(shí)中,,再偉大的學(xué)者也是虛格大于實(shí)際名利,。可悲,!”……我非常后悔自責(zé),,真不該,給先生找了這樣一個(gè)沒(méi)趣,。

我青年時(shí)期的摯友吳蔭民及其太太王伯明(我的中學(xué)同班同學(xué)),,與新園先生同時(shí)下放興田錦里,,數(shù)年同住一大屋僅隔天井相對(duì)的兩廂房,曾驚見新園先生的特殊勵(lì)志強(qiáng)身行為:除太極拳外,,大雪天,,他居然赤膊短褲,以冰雪擦身,,野外狂奔,,高吟狂嘯,疲極方歸,。有次徒步同行出山去公社搭車回市,,途經(jīng)一段百余米的下坡公路,他居然以前滾翻跟斗的方式,,伴著一路瘋吼,,連栽至坡底,直至頭,、背,、胳膊出血青腫,令眾人驚愕,。我想,,此當(dāng)絕非刻意模仿魏晉文人,而是在當(dāng)年特定歷史條件,、文化生態(tài)下浸淫出的與古代異人高士暗合的行為樣式,,正是不同時(shí)代被戕害摧殘的思想家型的特殊文人的帶有自虐性質(zhì)的精神狀態(tài),折射出其內(nèi)心深處的痛苦和對(duì)變革的渴求乃至對(duì)蒼天的呼喊,。多年后,,我冒昧以此譎詢,先生報(bào)以微笑和微詞以作證實(shí):“應(yīng)該說(shuō)那時(shí)還太年輕,,誰(shuí)告訴你的……,?”

鶴鳴九皋 隱著相聞

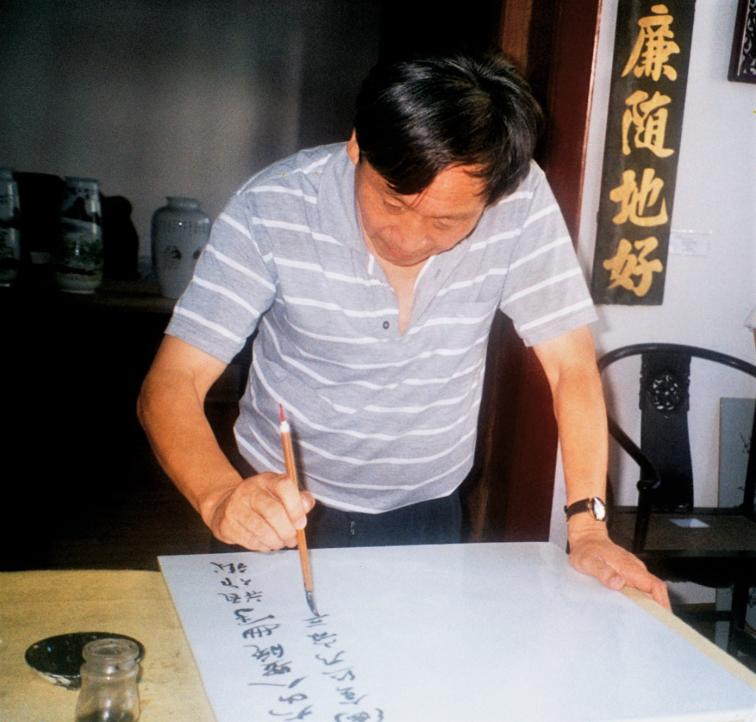

許多人并不知道,新園先生其實(shí)是個(gè)大書法家,,其書體,,流潛盤鼎?爨魂魄,伏附杜藁鐘隸精神,,蔚蘊(yùn)晉唐風(fēng)骨,;其行楷,畢現(xiàn)八大,、何紹基逸影,,結(jié)體變化,常在預(yù)料之外而情理之中,隨意,、自在而時(shí)時(shí)處處洋溢著郁郁馨馨的書卷之氣,。他隨手給我寫的許多截幅片斷,幾十年來(lái)惜少保存,,自恨乃大罪過(guò)焉,!他為我節(jié)寫的《東瀛讀畫錄》瓷板,我十分珍愛,,長(zhǎng)期在萬(wàn)粹樓博物館展出,,受到諸多高端美贊,其內(nèi)容當(dāng)然與我的收藏相關(guān)并書寫于觀賞把玩我的秘藏之后——“八大山人《安晚冊(cè)》寫瓶,,作鐵網(wǎng)金絲,,乃宋哥器也;進(jìn)賢燈社,,奉新古剎中寧有此物耶,?老和尚筆下物,舊王孫兒時(shí)事也,。習(xí)內(nèi)典數(shù)十年而不能忘情,,傷哉!”署款曰:“己卯夏書《東瀛讀畫錄》贈(zèng)仁輝先生正之.新園 ”(繪鈐《劉》《氏》珠?。▓D)謙卑姿態(tài),,令我不甚感沛又惶恐。

先生對(duì)書法的審美情趣極盡文心,,往往至忱至熱地傾吐愛憎,;他對(duì)那些邪魅癲狂,瘋嗔丑怪的書體異象和書法行徑疾之如仇,;他多次點(diǎn)名舉例,,斥乖責(zé)謬,乃至于引伸到時(shí)弊及各色學(xué)術(shù)腐敗,,唾而啐之,,甚至不忌諱,甩出一句國(guó)罵,。輕蔑之情,,溢于言表。新園先生對(duì)書法欣賞的“美丑,、好惡”,,如出我心,真情貼切服膺之余,,亦深受影響,常常手摩心默,以引以借,。沈晨光有個(gè)吃專業(yè)飯的書法家朋友,,自視甚高,近乎目空一切,,近現(xiàn)代來(lái),,沒(méi)有幾個(gè)人的字合得上他的法眼。有次他看到晨光所藏新園先生的書法作品,,情性激越,,贊不絕口,連稱“頂級(jí)文人書家”,。

新園先生開創(chuàng)了中國(guó)明清御窯考古及明清陶瓷文化研究的“新園時(shí)代”,,世所公認(rèn),堪予銘金勒石,。然,,不無(wú)遺憾的是,先生自認(rèn)對(duì)元青花研究除了提出綱要,,指出元青花瓷與浮梁磁局等組織結(jié)構(gòu),、產(chǎn)出關(guān)系包括與蒙元皇家及其所治大小伊斯蘭汗國(guó)的君主們的關(guān)聯(lián)外,尚欠系統(tǒng),、更欠規(guī)模,。而涉元官瓷研究,恰恰是新園先生宿勢(shì)循序之中的下一目標(biāo),。奈何較長(zhǎng)時(shí)段,,景德鎮(zhèn)元代御製及官窯青花瓷出土和窯址發(fā)掘的條件尚不完全成熟,浮梁瓷局元代官窯窯址文化層真正完全意義上的發(fā)掘并未實(shí)現(xiàn),,積累甚顯薄弱,,加之史志佚失斷缺,面臨資料窘境,,更況清宮此目舊藏亦幾付缺如,。對(duì)照世界各地傳世實(shí)物及出土之器,令景德鎮(zhèn)這當(dāng)然的原產(chǎn)地慌不暇應(yīng)甚至驚悚而尷尬,;加之明清課題項(xiàng)目堆積如山,,先生只好從中亞、歐州等地所藏包括國(guó)內(nèi)高安窖藏等元青花瓷,,結(jié)合國(guó)際資料及國(guó)內(nèi)各藝傳統(tǒng)御器及圖形傳承暨史料輪廓,,極盡可能地作些基本分析、推導(dǎo)和論斷,;而論斷基礎(chǔ),,又自嫌尙欠扎實(shí),。

先生因茲憋屈了好些年而隱忍不言,常懷痛楚,,私底屢屢有所傾泄:“我恨不能變個(gè)土行孫,,掘地八尺!”……先生時(shí)刻準(zhǔn)備并期待著學(xué)術(shù)理想的噴發(fā),,嘗信誓旦旦:“于斯,,―定要拿出令他們瞠目而又心服口服的浮梁瓷局元青花大器從生產(chǎn)原料到各作工藝環(huán)節(jié)包括器物本身等第一實(shí)證,結(jié)合精細(xì)歷史文獻(xiàn),,作出科學(xué)論斷,,以詔告天下。”……

七十歲后,,本應(yīng)是學(xué)問(wèn)尖端時(shí)刻,;恰于其時(shí),除國(guó)內(nèi)外大量出土元青花瓷器外,,景德鎮(zhèn)元代青花御瓷產(chǎn)出遺址特別是湖田南岸及落馬橋元青花大器窯址亦凸現(xiàn)端倪,。惜哉,天不假年,,上蒼急召,,新園先生猝然馭鶴西去,令瓷界抱憾,,文壇普悲……

當(dāng)然,,竊以為,僅就先生《元代窯事小考》,、《元青花特異紋飾和將作院所屬浮梁瓷局及畫局》,,還有《元文宗——圖帖睦爾時(shí)代官窯瓷考》等現(xiàn)成對(duì)元青花瓷的論著,先生已足可謂為作了深宏的奠基,;其建構(gòu)出的理論框架和思攷門徑,,又堪稱高屋建瓴,足以啟迪指引此研究體系的資源聚集并支承此研究領(lǐng)域的摩天大廈,。

其實(shí),,做學(xué)問(wèn)也只能是有所為而有所不為,況且,,先生對(duì)高古陶瓷,、元始瓷和北方諸窯及其南移過(guò)程所及各窯的研究亦已設(shè)為近期課題。多么希望先生并不是和我們一樣生活在時(shí)間線上的三維生命體,,而是超時(shí)空的多維精靈,。

汲古修綆 垂翼廣護(hù)

新園先生不僅是陶瓷文化領(lǐng)域的實(shí)力泰斗,且他涉獵之廣泛,,水準(zhǔn)之于頂端,,令我不敢想像,。其中他除了對(duì)佛教文物和古典家具乃至壽山、田黃,、朱血,、青田等小文玩、古墨舊硯,、古籍繕本有濃厚的興趣并有特別的研究之外,又突然鐘情并近乎癡迷于傳統(tǒng)髹漆工藝品,。他除了在廣州文物市場(chǎng)尋覓南派漆器和日本漆器,,還要我陪同他往徽州山區(qū)村鎮(zhèn)蒐羅竹木漆器。他特別鐘愛那些紋飾精美,,雕刻細(xì)緻更或書有年款的明清漆器工藝品,。而我在此領(lǐng)域,直至九十年代后期才受先生啟蒙,。原來(lái)漆器居然與瓷器一樣,,很早就受到歷代帝王的珍愛和追捧,甚至由皇家督造,,如元代將作院系下浮梁瓷局,,除掌燒造瓷器外,居然也同樣督造髹漆,、馬尾,、棕藤、笠帽等,;而且無(wú)獨(dú)有偶,,髹漆工藝品署題御款都與瓷器一樣,自明永樂(lè)而始,。只不過(guò)漆器未能像瓷器那樣大規(guī)模,、城市式、工業(yè)化生產(chǎn),,故傳世數(shù)量較之瓷器真是少而又少,,是所謂“珍瓷稀漆”。什么剔紅填彩,,戧金錯(cuò)銀等工藝,,蛇腹紋、斷纖翹等鑒定術(shù)語(yǔ),,不一而足,。是所謂藝高不言,水深不語(yǔ),。我終于也由此接觸并重新認(rèn)識(shí)這些淋漓盡致的反映中國(guó)古代民間藝人工匠精神的髹漆,、竹編,、骨鑲、牙嵌,、鏍鈿,、八寶甚至完全脫胎的髹漆工藝品的精彩絕倫和它們對(duì)中國(guó)歷史文化的傳續(xù)。

重要的是,,原來(lái),,由于上述“漆與浮梁瓷局”的歷史關(guān)聯(lián),先生準(zhǔn)備把這些結(jié)合陶瓷考古,,對(duì)應(yīng)時(shí)代,、工藝和政書文獻(xiàn)一併作系統(tǒng)研究??上Ш髞?lái),,先生并未與我有此溝通,不知是否早有儲(chǔ)稿,,積而未發(fā),?

先生與我亦師亦友,雖也是惺惺相惜,,但除了對(duì)我的毫無(wú)保留又粗線條的高度思想精神的指導(dǎo)心授而外,,給我的公開肯定贊美之言一直是有度的。這當(dāng)然很應(yīng)該,,亦如他的徒兒們常說(shuō),,“不挨罵就算好的了”。然而,,一次令我意外且受寵若驚的是,,九三年秋,上海波特曼酒店舉行的文物藝術(shù)品展銷會(huì)期間,,他對(duì)上博的汪慶正老先生介紹我:“這是小萬(wàn),,萬(wàn)仁輝,我很喜歡的學(xué)生,,住在在廣州……”并責(zé)怪我沒(méi)帶名片,,又指令我“有機(jī)會(huì)多向汪舘長(zhǎng)請(qǐng)教”。這也是此后我敢于向別人釋稱我是劉新園的學(xué)生的勇氣之源,;而所見他對(duì)汪慶正老館長(zhǎng)的正襟鞠禮,,謹(jǐn)重恭敬,則是多年來(lái)我少有得見他在別人面前狀態(tài)的特例,。

是所謂“天地茫茫有形梏”,,由于“體制”壁壘,我不敢認(rèn)為自己是先生的入室弟子,,更不是長(zhǎng)隨門生,,但先生還是常在一些有分量的人物面前介紹“這是我的學(xué)生,,也是好朋友。”進(jìn)入新世紀(jì),,他特別以“我的學(xué)生建了個(gè)很有份量的私人博物館”,,并脫句強(qiáng)調(diào):“萬(wàn)粹樓”,似引為驕傲,。這常常讓我憑添幸福,,倍增感恩。先生雖是慾求淡然的圣者,,但同時(shí)他又是一個(gè)著重榮譽(yù)感的凡人,;他是一個(gè)隆禮尊賢的高士,又是一個(gè)垂翼護(hù)雛的師長(zhǎng),。這種閃耀光芒的多棱多面的復(fù)雜人格特別是其內(nèi)隱涵的偉大,不與之密切者當(dāng)難以認(rèn)識(shí)和理解,。

于國(guó)際國(guó)內(nèi),,先生在陶瓷文化、考古鑒定及文物收藏領(lǐng)域,,朋友實(shí)在太多,。先生從不攀附,這些朋友,,大都是通過(guò)先生的文論著作及學(xué)術(shù)活動(dòng)交集認(rèn)識(shí),。朋友們受其研究成就和學(xué)術(shù)思想影響感召并得到幫助,于是信賴乃至崇敬而友誼誠(chéng)篤——其中特別如英國(guó)約翰.艾惕思爵士,,布魯艾特先生和瑪格麗特.梅德里女士,,日本的三上次男和佐九間重男,美國(guó)大都會(huì)博物舘蘇珊.華倫斯敦副舘長(zhǎng),,時(shí)任臺(tái)北故宮博物院院長(zhǎng)秦孝儀,,香港天民樓主人葛士翹、葛師科父子,,沐文堂主人關(guān)善明和徐氏藝術(shù)館主人徐展堂等等,;九十年代初,新園先生成為香港高端收藏機(jī)構(gòu)“敏求精舍”大陸僅有的兩名成員之一(另一位為王世襄),,繼而又被聘為蘇富比拍賣行的顧問(wèn),。記得先生挺看重這些榮譽(yù)并曾屢屢向我宣講精舍成員的卓越深資及蘇富比的輝煌業(yè)績(jī)。新世紀(jì)初,,先生還介紹徐展堂先生來(lái)黃山參觀我的萬(wàn)粹樓博物館,。

先生曾不無(wú)憂慮地感嘆:收藏、鑒藏歷來(lái)就是少數(shù)人的事,。不知道為什么總會(huì)有那么些人鼓吹“全民收藏”,?“不曾見,?全民大煉鋼鐵,砸鍋獻(xiàn)鐵,;全民大種糧食,,全民餓肚子;如今全民搞收藏,,難見真古董,,難免全民造假,這正造就了‘國(guó)寶幫’大行其道的機(jī)制,。其實(shí),,收藏、鑒藏是個(gè)條件非??量痰氖?,經(jīng)濟(jì)臺(tái)階、文化層次決定他們的收藏格局,;還在為衣食溫飽而辛勞的萬(wàn)千民眾,,哪能有這份機(jī)緣?對(duì)于那些鼓吹‘大眾收藏’的不顧現(xiàn)實(shí)的人,,我們不可能捂住他的嘴,,那或許也是他們的夢(mèng)……”“而我們搞考古鑒藏和文化研究的人一定要牢記,我們始終努力堅(jiān)持往歷史文化鏈條的節(jié)點(diǎn)上加油發(fā)力,,而不要給它增添令它不堪承受的負(fù)重,,否則,這根鏈條將不可運(yùn)轉(zhuǎn)甚至崩斷……”

久懷瑗璧 痛見玦環(huán)

先生曾教誡說(shuō):“朋友一但過(guò)從甚密——或如上下級(jí)也好,、師生也好,、同事也好、同學(xué)也好,,包括你我,,一旦到‘割頭換頸’之份,就是關(guān)系危機(jī)的前奏,,不可避免情感疑惑,、文化分歧、觀點(diǎn)爭(zhēng)端,、利益糾葛,,已致諸多誤解隔閡。”他甚至痛苦而又直無(wú)忌諱地列舉了他與曾經(jīng)的愛徒密友白焜的分道揚(yáng)鑣的實(shí)例,;這是他平時(shí)最忌談及的,。偶亦有聞,地方本域有些與先生有交集或有誤會(huì)者嘗謂其性情詭譎,暴寒無(wú)定,,雖俠肝義膽,,卻難予交道。我想,,這只是先生在長(zhǎng)期的生活實(shí)踐中砥礪濯磨,,被動(dòng)錯(cuò)位的半真實(shí)表相。程正棠老先生竟“褒”之為“奸雄”,,雖然他確實(shí)有褒贊之意,,但仍令我驚詫。我自覺(jué),,先生與我從未疏于親切互愛,,作為學(xué)生、密友,,并不須長(zhǎng)期持以恭敬或小心侍候,,而恰恰是,若有小爭(zhēng)執(zhí),,他比我忘得還快,,老孩童氣是也!

然而,,跳躍式不可逆情態(tài)終于發(fā)生,或還是不幸給他言中,?先生與我,,各各未能退盡凡胎又往往各秉偏執(zhí),終于不明原因或毫無(wú)理由地誤生芥蒂,。反復(fù)推揣,,或許關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在我零四年收藏了一批“碗礁一號(hào)”出水的康熙民窯青花瓷,他數(shù)次去黃山,,每必審視并盤問(wèn)出處來(lái)源,,因?yàn)槟菚r(shí)確實(shí)誰(shuí)都不知道、也全無(wú)“碗礁”之說(shuō),,我更不愿割愛轉(zhuǎn)贈(zèng)哪怕是其中一二,。他隱藏著不快,凜凜似有割席的架式,。而我一直訥鈍,,等待他慢慢忘記,卻似未有期然……

這便是我木文開篇所引《訪談錄》中“有著非常特異的個(gè)性”,,“若即若離而心靈遠(yuǎn)照”之說(shuō)的由來(lái),;其實(shí),這僅是我們之間很習(xí)慣的游戲之言。尷尬苦澀的是,,“訪談”僅數(shù)月之后的一三年春節(jié)拜年電話中,,我一頭霧水地遭到先生如是質(zhì)問(wèn):“若即若離還拜什么年啊,?心靈遠(yuǎn)照不就行了,?”……我連他在上海還是在景德鎮(zhèn)都不及問(wèn)清……

《世界華人收藏家大會(huì)文獻(xiàn)》這小范圍的出版物才剛出來(lái),他竟然早已看到,!令我舌結(jié)而語(yǔ)塞,。這次我沒(méi)有等到他的“忘記”,反而撥動(dòng)了他那根敏感的龍鬚,。我無(wú)奈且落寞多時(shí),,但內(nèi)心還堅(jiān)信,他最終會(huì)忘掉這小小的不快,??晌丛耄请娫挼捏E然啞靜又轉(zhuǎn)換成的“忙音”,,竟是我們永訣的休止符和省略號(hào),!

思之能無(wú)啼鵑之哀、錐心之痛乎,?……

這些年來(lái),,偶也拜讀某些紀(jì)念新園先生的佳文,但亦未少見居高褒揚(yáng),,空引虛論之湊章,,有的甚至不見先生其“人”其“神”。但我堅(jiān)信,,一個(gè)陶瓷文化巨星,,一個(gè)圣者,其實(shí)也是一個(gè)真實(shí)的,、有血有肉的人,。故本文,不欲立足于“高大上”,,而著重刻畫先生之生命內(nèi)核和骨像實(shí)質(zhì),,以佐檔資史,輔添先生事跡生平之棟宇汗牛……

新園先生于陶瓷文化研究的所有貢獻(xiàn)乃至所關(guān)聯(lián)他的主,、客觀文化行為,,皆可盡教科書式的格致,大都被公認(rèn)為為國(guó)家級(jí)別,、國(guó)際級(jí)別甚至世界級(jí)別的文化事件,。然而先生的學(xué)術(shù)宗旨,始終不主張輕易顛復(fù),而是主張嚴(yán)縝揭示,。他所有文論著作,,皆秉持“證據(jù)第一,文獻(xiàn)說(shuō)話,,實(shí)物存鑒,,觀點(diǎn)殿后”的原則(先生語(yǔ));他的思想波瀾總是彌散著無(wú)窮的壯闊,,但他的學(xué)術(shù)風(fēng)暴從不炫以電光雷霆,,而都磐貫著遺世獨(dú)立的胸懷氣魄和永恒的博愛平和,雖極具頑強(qiáng)的說(shuō)服力,,讀之卻仿若溫柔言情,。

盡管人生太匆忙,太短暫,,但先生以其滾燙的情懷,,灼熱的思想,熾燃的心焰,,于文化歷史中,,深深烙下了不滅的印?。

(注)原稿寫于2013年底,,2015年,,師母和師妹回國(guó)參加先生兩周年祭,專程來(lái)黃山看我,,令我驚喜又相與同悲……她們捧著先生的骨灰去了底特律,,一晃八年未歸。今年乃先生仙逝十周年,,師母及師妹遙告將回國(guó)出席先生十周年祭,茲重輯此文以奉,,并祭祀先生英靈,。

評(píng)論 0